他の国または地域を選択して、お客様の地域に固有のコンテンツをご覧ください。

さらに進化したフォナックを、あなたへ

AI搭載補聴器は、常にあなたの状況に適応。様々なデバイスに接続し、メンテナンスをより容易にし、一日を通してクリアな会話を提供します。

あなたの生活に合ったインフィニオ ウルトラ補聴器を選ぶ

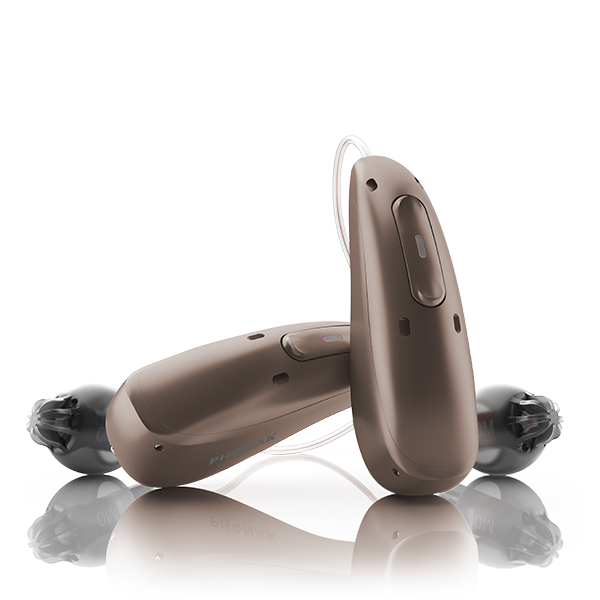

オーデオ I-R(ウルトラ)

あなたにとって最高の音。どんな状況でも。いつでも。どこでも

人生があなたをどこへ連れて行っても、オーデオ I-R(ウルトラ)は超適応性を持ちます。オートセンス OS 7.0とともに、独自にパーソナライズされたブレンドするプログラムとAI搭載の最適なサウンドを得られます。あなたのライフスタイルに関係なく、ウルトラはあなたに適応します。

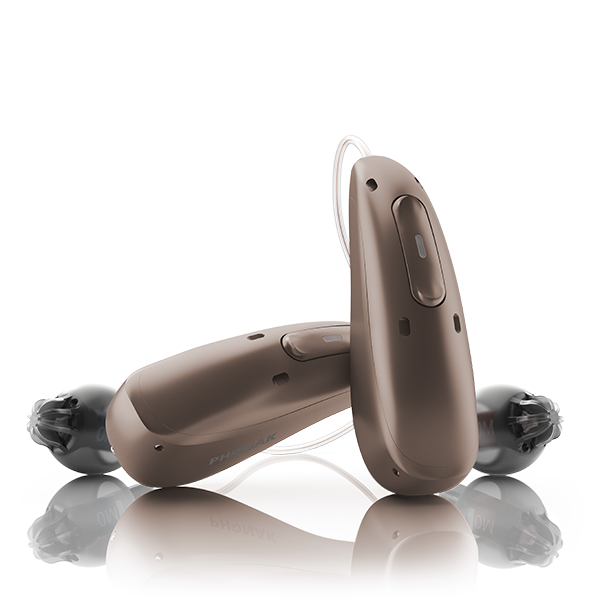

オーデオ I-スフィア(ウルトラ)

どんな声でも。どんな方向からでも。常にクリア。

オーデオ I-スフィア(ウルトラ)は、最も難しい状況でも聴こえを改善します。リアルタイムAIが、騒音の中でのどの方向から聞こえる声も会話を理解しやすくします。終日使用可能なバッテリーは最大56時間*です。

フォナック バート I-R

快適さとスタイル、そしてあなたにぴったり合う音質のために。

バート I-Rは、高性能なのにコンパクト。独自のモデリングシステム「ライトフィット」を採用したバート I-Rは、一人ひとりの耳の形状と音響効果に合わせて設計され、聴力を損なうことなく、可能な限り耳にフィットします。

フォナックの補聴器

フォナックがご提供するアドバンスクラスの補聴器をご覧ください − あらゆるレベルの難聴をサポートし、聞こえ体験を強化するために設計されています。ここで、当社のソリューションをご覧ください。

聞こえのオンラインチェックを受ける

聞こえのオンラインチェックにより、ご自宅にいながら、聞こえの健康の簡易評価ができます。完全な診断ではありませんが、専門家との面談を検討するための判断材料になります。

お近くの補聴器販売店を探す

より良い聞こえに関心がある方は、ぜひ補聴器の専門家をお探しください。 補聴器販売店では、お客様が、ご自身のニーズにぴったりと合うソリューションを選ぶためのお手伝いをいたします。

AIによる一段階上の聞こえ

急速に進化する分野で一歩先を行くために、AI搭載のソリューションと教育リソースをご活用ください。

リソースおよびダウンロード

脚注

*最大電池駆動時間は、電池の状態、難聴の程度、環境音分類、ストリーミング使用状況、および有効な機能セットによって異なります。

1. Raufer, S., Kohlhauer, P., Jehle, F., Kühnel, V., Preuss, M., Hobi, S. (2024). Spheric Speech Clarity proven to outperform three key competitors for clear speech in noise. フォナック フィールド スタディ ニュース、出典:https://www.phonak.com/evidence

2. フォナック社内データに基づく。詳細な情報をご希望の場合は、claims@sonova.com までお問い合わせください。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。Sonova AGは、許諾を得てこれらのマークを使用しています。